लोकतंत्र का असली रूप केवल संसद या विधानसभा तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसकी असली ताकत गांव की चौपालों से निकलती है। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था न केवल प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का उदाहरण है, बल्कि यह लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक पहुँचाने का जीवंत प्रमाण भी है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था (Panchayati Raj System) को महात्मा गांधी के “ग्राम स्वराज” के सपने को साकार करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। राजस्थान, जो भारत में पंचायती राज की जन्मभूमि माना जाता है, आज भी इस प्रणाली को सबसे मजबूत तरीके से जी रहा है। जब 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले के बागड़ी गाँव में देश की पहली पंचायत का उद्घाटन किया गया था, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह व्यवस्था आगे चलकर ग्रामीण भारत की आत्मा बन जाएगी।

राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था न केवल प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का उदाहरण है, बल्कि यह लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक पहुँचाने का जीवंत प्रमाण भी है। राजस्थान की पंचायती राज व्यवस्था आज राज्य के कोने-कोने में जनभागीदारी, स्थानीय शासन और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यहां की ग्राम पंचायतों से लेकर जिला परिषदों तक का नेटवर्क न सिर्फ प्रशासनिक ढांचे का विस्तार है, बल्कि यह एक जीवंत लोकतंत्र का उदाहरण भी है, जहाँ जनता सीधे निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बनती है।

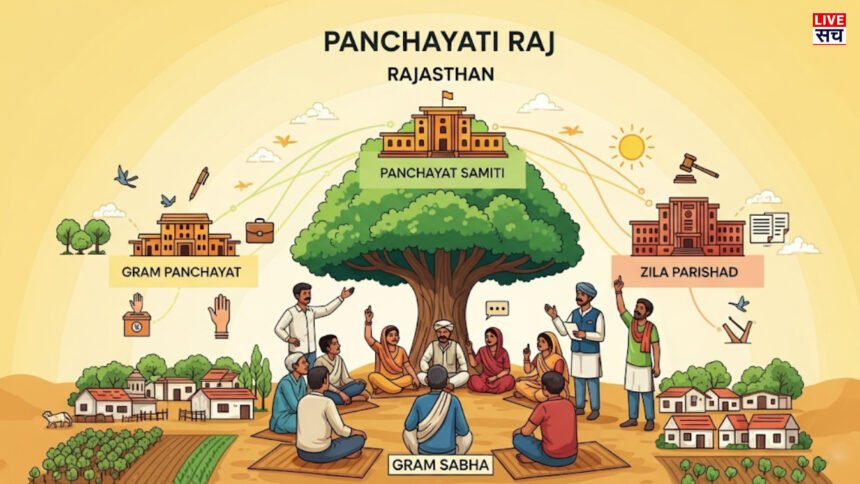

त्रि-स्तरीय संरचना: गाँव से ज़िला स्तर तक शासन

राजस्थान में पंचायती राज की त्रि-स्तरीय (three-tier) व्यवस्था लागू है, जो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के प्रावधानों पर आधारित है। यह संरचना ग्रामीण प्रशासन को गाँव से लेकर ज़िला स्तर तक जोड़ती है:

- ग्राम पंचायत: यह सबसे निचला स्तर है, जो गाँवों या गाँव समूहों के लिए काम करता है। इसका प्रमुख सरपंच (Sarpanch) होता है, जिसे गाँव के लोग सीधे चुनते हैं। ग्राम पंचायत गाँव के विकास कार्यों की योजना बनाती है, जैसे सड़कें, पानी की व्यवस्था, स्वच्छता और प्राथमिक शिक्षा।

- पंचायत समिति: यह ब्लॉक स्तर पर काम करती है और कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर बनती है। इसका प्रमुख प्रधान होता है, जिसे पंचायत समिति के सदस्य चुनते हैं। यह ग्राम पंचायतों के कार्यों का पर्यवेक्षण करती है और ब्लॉक स्तर पर विकास कार्यक्रमों को लागू करती है।

- जिला परिषद: यह सबसे ऊपरी स्तर है जो ज़िला स्तर पर काम करता है। इसका प्रमुख जिला प्रमुख होता है। ज़िला परिषद पूरे ज़िले के विकास की योजना बनाती है और पंचायत समितियों के कार्यों का समन्वय करती है।

जमीनी लोकतंत्र को सशक्त बनाने में पंचायती राज की भूमिका

- समावेशिता और महिलाओं की भागीदारी: पंचायती राज व्यवस्था की सबसे बड़ी उपलब्धि राजनीतिक समावेशिता (political inclusivity) है। महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित (50% reservation for women) होने से राजनीति में उनकी भागीदारी अभूतपूर्व रूप से बढ़ी है। अब वे केवल वोट देने वाली नागरिक नहीं रहीं, बल्कि सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख बनकर निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा बन रही हैं। इसके अलावा, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए भी आरक्षण के प्रावधान हैं, जिससे ये वर्ग भी सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं।

- विकास योजनाओं का स्थानीयकरण: केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएँ जैसे मनरेगा (MGNREGA), स्वच्छ भारत अभियान और विभिन्न कृषि योजनाएँ सीधे पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से लागू की जाती हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि योजनाएँ गाँव की वास्तविक ज़रूरतों के अनुसार बनें। गाँव के लोग खुद तय कर पाते हैं कि उनके गाँव में कहाँ सड़क बननी है, या किस योजना का लाभ किस जरूरतमंद तक पहुँचना चाहिए।

- जवाबदेही और पारदर्शिता: ग्राम सभा (Gram Sabha) की बैठकें पंचायती राज की आत्मा हैं। इन बैठकों में गाँव के सभी वयस्क नागरिक भाग ले सकते हैं और सीधे अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से सवाल पूछ सकते हैं। ग्राम पंचायत द्वारा किए गए कार्यों और खर्चों का ब्यौरा इन बैठकों में दिया जाता है, जिससे सरपंच और अन्य प्रतिनिधियों की जवाबदेही (accountability) तय होती है और काम में पारदर्शिता (transparency) आती है।

- नेतृत्व का विकास: पंचायती राज ने गाँवों में एक नए नेतृत्व को जन्म दिया है। जिन लोगों को पहले कभी राजनीति या प्रशासन में मौका नहीं मिला, वे अब सरपंच, वार्ड पंच और प्रधान बनकर जनता की सेवा कर रहे हैं। यह एक तरह की राजनीतिक नर्सरी (political nursery) का काम करता है, जहाँ से भविष्य के नेता तैयार होते हैं, जिनकी जड़ें सीधे ज़मीन से जुड़ी होती हैं।

स्थानीय जरूरतों के मुताबिक योजनाओं का संचालन

पंचायती राज व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह स्थानीय आवश्यकताओं को समझती है। राजस्थान के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल संकट, रेतीले इलाकों में भूमि क्षरण, और पहाड़ी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की दिक्कत — इन सभी समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर पंचायतें ही करती हैं।

मनरेगा जैसी योजनाएं हों या स्वच्छ भारत मिशन, पीएम आवास योजना या महिला सशक्तिकरण अभियान — इन सभी का प्रभावी क्रियान्वयन पंचायतों के हाथों ही संभव हो पाया है। ग्राम सभाएँ अब केवल रस्म नहीं, बल्कि विकास योजनाओं पर निर्णय लेने का सशक्त मंच बन चुकी हैं।